于VAR技术在足球赛事中的应用争议,剖析其作为辅助工具却频陷舆论漩涡的现状。这项旨在提升判罚准确性的革命性科技,因执行标准的模糊性和人为干预的不确定性,反而成为赛场内外的新矛盾焦点,尤其在关键判罚上不断挑战传统竞技精神与现代科技伦理的边界。

技术初衷与现实落差

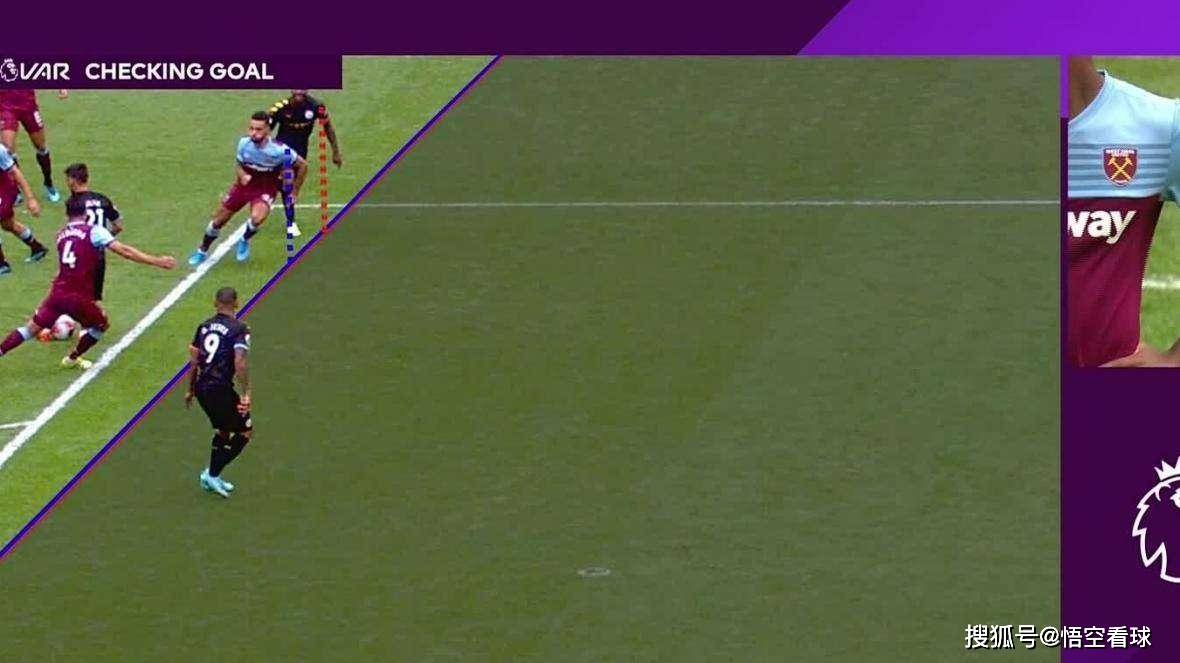

VAR系统诞生的初衷是消除肉眼难以捕捉的误判,通过多角度慢动作回放还原事实真相。理论上它能精准识别越位、点球等关键判罚,但在实际操作中,像素级的测量精度反而放大了争议。例如体毛级越位判定常引发“过度吹罚”质疑,让原本充满激情的比赛陷入机械式的技术纠错。

更棘手的是,当值主裁必须亲自到场边观看回放后才能做出最终决定,这种双重确认机制既延长了比赛停顿时间,又使裁判权威被弱化。许多经典瞬间因反复回看失去即时性,球迷期待的热血对决沦为冰冷的技术演示。

技术供应商提供的设备参数差异、转播画面清晰度等因素,也在无形中影响着各赛区的判罚统一性。同样是手臂触球,欧冠赛场与亚洲联赛可能出现截然不同的判罚结果,暴露出标准化流程的缺失。

判罚尺度不一致

最突出的争议集中在主观判断领域,如手球犯规中的“自然位置”认定。相同动作在不同比赛中可能被判有效进球或取消,甚至同一场比赛内前后判罚自相矛盾。这种随机性严重损害了判罚公信力。

防守球员封堵射门时的肢体接触是否构成犯规,也成为VAR介入的灰色地带。有些裁判倾向于保护进攻方,另一些则坚持“优势原则”,导致相似场景出现完全相反的判罚结论。

跨洲际赛事尤为明显,非洲球队快速反击中的轻微身体对抗,在欧洲裁判手下可能被判犯规,而在南美赛场则被视为合理冲撞。这种地域性执法差异,本质上反映了足球文化的认知鸿沟。

比赛流畅性遭破坏

每次VAR启动都意味着至少数分钟的比赛停滞,密集赛程下这对运动员体能构成额外考验。特别是在补时阶段的关键改判,往往彻底改变比赛走向,剥夺了队伍辛苦维持的战略布局。

观众的情绪起伏随着回放进程剧烈波动,现场助威声逐渐被漫长的沉默取代。电视转播镜头反复切换于庆祝的球员和严肃的主裁之间,极大地稀释了足球特有的戏剧张力。

年轻球员的成长节奏也被打乱,他们不得不学会在不确定的判罚环境中保持专注。许多教练抱怨战术布置被迫侧重应对潜在争议判罚,而非纯粹的技战术博弈。

改革呼声与未来方向

国际足联已着手修订VAR使用手册,明确限定可介入的判罚类型,试图遏制滥用现象。新增的“清晰明显错误”原则虽未根本解决问题,但确实减少了无效回放次数。

部分联赛试点半自动越位技术,利用AI实时绘制虚拟线替代人工划线,将误差控制在厘米级以内。这类技术创新若能普及,有望大幅缩短回放耗时。

真正的解决方案在于建立全球统一的判罚数据库,通过大数据训练提升裁判团队的一致性。同时应设立独立的技术委员会,对重大争议判罚进行事后追溯而非实时干预。

VAR技术如同双刃剑,既展现了科技赋能体育的可能性,也暴露出人机协同的复杂难题。它的存在迫使足球界重新审视“绝对公平”的定义,证明完美的判罚体系或许永远无法实现。

未来的发展方向必然是更智能的算法与更严谨的人为监管相结合。只有当技术理性与足球感性达成微妙平衡,才能真正维护这项运动的魅力本质,让争议回归到绿茵场内的正当较量。